(extrait de Lavigne Delville P., Rosner P.-M., Kuhn R., et al, 2008,

Accompagner l’émergence et l’institutionnalisation de services de proximité. Grille d’analyse et repères méthodologiques à partir du projet Dialogs (Vietnam), Coopérer aujourd’hui n° 58, Nogent-sur-Marne, GRET, 56 p.)

Nous avons dans un billet précédent posé la question des services. Cet extrait propose un cadre conceptuel pour décrire l’organisation des services, en termes fonctionnel et en termes institutionnel, à partir des organisations locales de services en milieu rural mises en place au Vietnam dans le cadre du projet DIALOGS.

Le principe des schémas de service

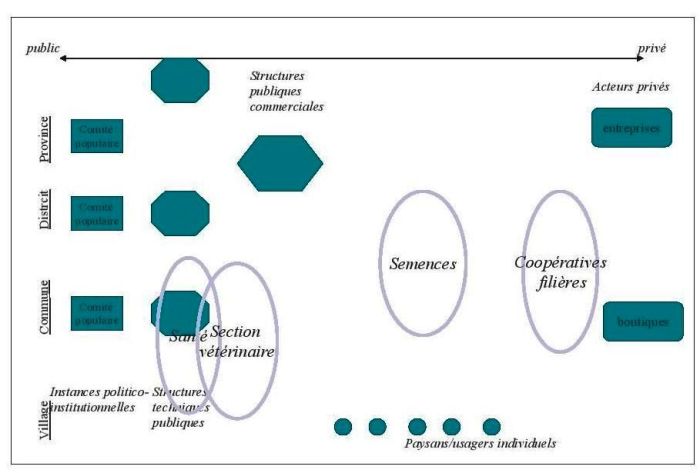

Les services mettent donc en jeu des acteurs différents. On appelle « schémas de service » une façon de représenter les acteurs en jeu, leur position institutionnelle et leurs principales relations.

- Les acteurs en jeu sont de nature institutionnelle variée : ils peuvent être publics (instances politico-administratives, services techniques, structure publique à vocation commerciale), privés (entreprises, commerces), associatifs (associations, coopératives, etc.). On schématise chacun des statuts par un figuré différent, en mettant par convention à gauche les instances purement étatiques, à droite les structures purement privées. La position des acteurs sur ce continuum permet de visualiser la nature plus ou moins publique ou privée du service. Bien sûr, représenter les acteurs sur un axe est réducteur : en réalité, on n’a pas un continuum linéaire et les associations ne sont qu’en partie « entre État et marché ».

- Du fait de la dimension immatérielle, un service implique une relation directe entre le producteur et l’usager, donc une proximité physique. Cependant, le service peut être organisé à différentes échelles spatiales. Identifier le principal niveau spatial d’organisation du service et les liens avec d’autres échelles permet de visualiser le degré de proximité aux usagers, et le degré d’autonomie du service par rapport à des instances situées à d’autres échelles.

Ces acteurs sont en relation entre eux, sous un double registre :

- des relations de prestation de service (la fourniture de biens ou de services, le paiement de prestations) ;

- des relations institutionnelles, de supervision, tutelle, contrôle.

Identifier les principales relations entre acteurs et leur nature permet de visualiser la façon dont le service est organisé et régulé. Lorsque les relations sont trop nombreuses, on peut distinguer :

- un schéma de service identifiant les flux fonctionnels,

- et un schéma institutionnel.

Le schéma positionne donc les acteurs sur un double axe, celui, horizontal, de la nature institutionnelle des acteurs et celui, vertical, des niveaux spatiaux où ils se situent. Il relie ces acteurs par les principaux flux entre eux. La typologie des acteurs citée ici n’est évidemment pas exhaustive, et est à adapter à chaque cas.

Visualiser le positionnement du service en termes de régulation

Ces schémas permettent de décrire la façon dont est organisé un service à un moment donné, et comparer des services entre eux.

Ainsi dans Dialogs, nous avons travaillé sur différents services de proximité mis en œuvre par des organisations locales : vétérinaires, santé humaine et éducation sanitaire, production paysanne de semences améliorées, etc. Ces différents services relèvent de logiques différentes, ne sont pas toujours organisés au même niveau spatial.

La multiplication de semences de riz de qualité : un service marchand à dimension communautaire, sous contrôle public

Le service de production et de commercialisation de semences Élite de riz est avant tout fondé sur une logique marchande : la coopérative achète les semences Super Élite et les vend aux paysans multiplicateurs membres de la coopérative ; ceux-ci vendent les semences Élite à la coopérative qui, après contrôle qualité et mise en sachets, les revend aux paysans intéressés. Mais cette activité demeure inscrite dans de fortes dimensions communautaires : une partie de la production des semences est échangée dans les réseaux locaux, selon les règles traditionnelles, et échappe au circuit de commercialisation.

Par ailleurs, c’est une activité régulée par l’État : on ne peut pas vendre de semences qui n’ont pas été certifiées ; un contrôle de la qualité par le Centre national de contrôle semencier est indispensable. Le fait que la production de semences soit une activité régulée justifie une plus forte intervention publique, à la fois nationale et au niveau du district ou de la commune. Ce nécessaire contrôle de la qualité a des incidences fortes sur l’organisation car il ne peut pas se faire individuellement, multiplicateur par multiplicateur : il oblige à regrouper la production et la commercialisation, d’où une forme d’organisation collective.

Séchage et commercialisation des litchis : un service collectif financé par l’insertion dans la filière

L’association de producteurs de litchis a mis en place un comité de commercialisation qui gère les sous-services liés à la mise sur le marché des produits. Le service aux consommateurs (des litchis séchés, un label qualité) est purement marchand. Le service aux producteurs (améliorer la mise en marché et les prix) est collectif, de nature associative (destiné aux membres de l’association). Il n’est pas marchand car les prestations ne sont pas payées à l’acte (le kilo de litchis). Autrement dit, les producteurs de litchis ne paient pas pour le séchage et/ou la commercialisation, à la demande, mais l’activité est financée par une marge sur la vente. Un paiement forfaitaire interne est effectué par la structure de façon à couvrir les coûts via les bénéfices réalisés sur la commercialisation. C’est donc l’insertion de l’association comme acteur de la filière, permettant une meilleure valorisation économique du produit et de financer le service de commercialisation, mais la régulation du service se fait sur le mode associatif.

La prévention en santé humaine, un service public local articulé à une dimension collective

En santé préventive, il n’existe pas de demande explicite des bénéficiaires, pas plus que de prestations individuelles ou de paiement direct du service. Cette forme de relation ne pourrait guère fonctionner : on voit mal en effet les mères venir demander et payer des conseils en nutrition.

Pour autant, un tel service ne peut reposer sur le seul bénévolat. Un tel service, dont les résultats sont peu palpables immédiatement et induisent une économie pour le coût de la santé, relève des biens publics à financer par l’impôt. De fait, un récent changement de politique nationale a transformé les volontaires de santé villageois (censés être bénévoles ou indemnisés par des projets) en agents publics, faisant de ce service un service public communal, financé sur budget de la commune à travers la fiscalité. Ils agissent auprès de groupes de mères, ce qui permet une économie d’échelle dans la délivrance des conseils et messages. Les ASV (agents de santé villageois) ont dès lors une double appartenance : ils font partie du personnel communal mais sont élus ou choisis par le village. Ils jouent donc un rôle d’intermédiaires entre la communauté (groupes de mères) et la commune.

La santé animale : un service individuel marchand de proximité ou service public communal ?

Les services vétérinaires mis en place et renforcés par le projet Dialogs sont des services marchands (même si l’agent vétérinaire local (AVL) doit être autorisé par les services techniques) : l’AVL vend des produits (vaccins, médicaments) et des prestations (diagnostics, piqûres) dans une logique marchande où il existe un lien direct entre la prestation globale (la santé vétérinaire) et le paiement. L’organisation des agents impliqués, sous une forme ou une autre, n’est pas inhérente au service. C’est un moyen pour eux de faciliter leur approvisionnement en médicaments et vaccins à un meilleur coût.

Un sous-service qui ne rentre pas, au moins en partie, dans une logique marchande est la formation des éleveurs. Dans le cadre de Dialogs, cette fonction était rémunérée par le projet. Dans certains cas, les comités populaires ont participé au financement du vétérinaire chargé de la formation, mais pour un montant qui reste encore trop minime pour assurer correctement sa rémunération. Cette subvention reste donc insuffisante pour pérenniser cette fonction mais constitue une reconnaissance symbolique du caractère public implicite à ce sous-service.

Certaines communes ont intégré les AVL dans leur personnel communal, avec une indemnité de base (le reste du revenu provenant de la vente des prestations). On a alors un passage d’un service privé marchand à un service public à dimension marchande.

La nature des services, ou en tout cas du principal service (car le service final peut comprendre des sous-services de nature différente), détermine assez fortement les modes de paiement et donc une régulation de type plutôt marchande, plutôt publique, plutôt collective, et les niveaux d’organisation qui vont selon les cas de l’échelle villageoise à celle du district. On voit par ailleurs que les modes de paiement du service et le mode de régulation peuvent être hybrides entre logique associative, marchande et publique.

Décrire les évolutions institutionnelles et le positionnement de nouveaux acteurs

Les schémas de service permettent également de visualiser les évolutions institutionnelles liées à une intervention de développement ou à un changement de politique, que ce soit a posteriori, en termes évaluatifs, ou de façon prospective, pour réfléchir collectivement aux changements institutionnels à opérer ou à la cohérence des dispositifs en cours de conception.

Le cas du service local de multiplication et de commercialisation de semences de riz illustre bien cette idée. Dans les collines du Nord Vietnam, l’accès aux semences de riz de qualité à des prix raisonnables est insuffisant. La production de semences est organisée au niveau provincial par la Compagnie Semencière publique, sous tutelle du Comité populaire de la province, et sous le contrôle de la Compagnie nationale de Contrôle des Semences. Cette compagnie multiplie quelques variétés prioritaires pour la région, en particulier les grandes plaines irriguées : il n’existe donc pas de production de semences des variétés spécifiquement adaptées aux conditions locales. La compagnie semencière assure la diffusion des semences qu’elle multiplie, d’une à travers les bureaux agricoles et/ou stations de vulgarisation des districts (via le secteur public donc), et d’autre part via les réseaux privés de commerçants. Ces derniers touchent directement une partie des producteurs, tandis que les services techniques du district, faute de relais structuré au niveau communal, passent par le comité populaire.

Les paysans intéressés par l’achat de semences plus spécifiques sont donc dépendants de la politique du district. Sinon, ils doivent passer par l’intermédiaire des commerçants qui les vendent à des prix élevés. En pratique, les paysans utilisent essentiellement leur propre production de semences, et ne les renouvèlent qu’après trois à quatre saisons, ce qui entraîne des pertes de rendement liées à la dégénérescence des semences.

Les schémas ci-dessous décrivent l’organisation du service.

Après avoir identifié le problème des semences avec les producteurs, réalisé des expérimentations en milieu paysan pour identifier les variétés adaptées, puis testé la capacité de groupes de paysans locaux, sélectionnés pour leur savoir-faire, à multiplier des semences Super Élite en semences Élite utilisables par les paysans, Dialogs a appuyé ces paysans multiplicateurs dans la mise en place d’un service local de multiplication et de commercialisation de semences adaptées à la zone. Une fois les capacités techniques acquises, ces groupes de production se sont heurtés à des blocages limitant le développement de leurs activités et le fonctionnement du service. On pouvait ainsi noter :

- un manque d’homogénéité et de cohésion (les groupes fonctionnaient indépendamment les uns des autres) ;

- une qualité hétérogène des semences produites par les différents groupes ;

- un système d’écoulement (commercialisation des semences) peu efficace.

Par ailleurs, obtenir l’agrément des autorités publiques et mettre en place un contrôle qualité étaient indispensables, les semences étant un secteur contrôlé par l’État. Dialogs a donc focalisé son action sur l’organisation d’intergroupes ou d’associations au niveau de districts et sur l’institutionnalisation des groupes en coopératives. Ces activités ont permis une meilleure coordination des activités des groupes, particulièrement en ce qui concerne les problèmes mentionnés ci-dessus : une centralisation des services aux producteurs (achats groupés d’intrants et de semences Super Élite, formations, itinéraire technique), une meilleure commercialisation par la gestion collective des semences, la certification des semences, l’amortissement des équipements communs, l’emballage commun, une meilleure coordination avec des autorités publiques.

Avec des variantes locales selon les choix des paysans multiplicateurs et les négociations avec les autorités locales, le dispositif est le suivant :

- dans quelques villages, des groupes de paysans multiplicateurs, sélectionnés pour leur sa- voir-faire technique, multiplient les semences Super Élite en provenance des centres semenciers, selon un cahier des charges précis ;

- ces groupes sont organisés (en association ou coopérative) à l’échelle du district. La coopérative assure l’approvisionnement des groupes en semences et un contrôle de ses membres, achète leur production, fait réaliser la certification (sur échantillon) par le Centre national Semencier, gère la mise en sachets et la commercialisation des semences améliorées.

Ces organisations proposent finalement des semences de qualité contrôlée, adaptées à la zone, et au moins 20 % moins chères que le commerce, démultipliant les capacités de la Compagnie semencière à approvisionner les paysans. L’ensemble est régulé dans une logique marchande. Une partie des semences Élite produites par les multiplicateurs est cependant échangée à l’échelle villageoise.

Tout en étant autonomes dans leur organisation et leur fonctionnement, ces groupes ou coopératives de multiplicateurs de semences de riz ne fonctionnent pas de façon totalement indépendante des institutions publiques. Ils sont dans une relation commerciale contractuelle avec la Compagnie Semencière de la province, à laquelle ils achètent les Super Élite. Ils sont sous le contrôle technique du Centre national de Contrôle Semencier qui certifie les semences dans le cadre d’une prestation payante. Ces organisations n’existent que parce qu’elles sont autorisées par le Comité populaire du district et bénéficient de l’appui technique de la station de vulgarisation du district. Enfin, elles donnent fréquemment des semences à l’association communale des paysans pour des champs de démonstration.

Ces organisations s’insèrent donc dans le paysage institutionnel, dans des relations diverses. Sans se substituer aux flux classiques (via les stations de vulgarisation et le marché), elles complètent le dispositif existant par un nouveau service aux paysans (des semences adaptées à leur zone, moins chères). Ce faisant, elles restructurent en partie la filière semences : avec l’appui du projet, elles ont négocié avec les compagnies semencières le droit de multiplier (droit dont ces compagnies avaient auparavant le monopole), elles contractualisent avec le Centre national de Contrôle Semencier (qui travaillait seulement avec les compagnies).

Elles comblent ainsi le « vide institutionnel » qui faisait que la politique de semences avait du mal à atteindre les paysans, par une nouvelle organisation permettant d’accroître l’accès des paysans à des semences certifiées de qualité.

Les différents services mis en place dans Dialogs peuvent se lire selon cette grille de lecture, en montrant comment ils complètent ou restructurent un schéma de service existant, en s’insérant dans les vides entre intervention publique et secteur privé, avec des services qui reposent, selon les cas, sur des logiques plutôt marchandes ou plutôt publiques.

Hi great reading yoour post